(文/邢珺)学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一核心课题,深入实施新时代立德树人工程,着力构建固本铸魂的思想政治教育体系,推动形成具有学校特色的时代新人培育崭新格局,努力为省市振兴发展、强国建设和民族复兴培养高素质应用型人才。

学校党委书记孙钊在东北烈士纪念馆为学生讲“开学思政第一课”

优化顶层设计,确保思政教育政治高度

学校党委把思想政治教育工作摆在重要位置,作为战略工程、固本工程抓紧抓实。一是加强组织领导。成立以书记、校长为组长的学校思想政治工作领导小组,制定《关于加快构建思想政治工作体系的实施方案》及相关配套方案,定期召开思政工作专题会议,系统谋划思想政治教育工作。二是深化“三全育人”综合改革。统筹联动学校各领域、各岗位教职员工,构建一体化育人体系,形成党委统一领导、党政齐抓共管、职能部门组织协调、二级学院具体落实、全校上下积极参与的工作格局。“一核两翼、四通八链”的“大思政”育人模式获评黑龙江省高等教育教学成果二等奖。三是强化理论武装。学校坚持把学懂弄通悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习第一标准,构建了“一三五”政治理论学习模式,针对青年学生特点,利用“青马工程”“青年大学习”等载体,开展读书自学、集中研学、宣讲辅学、网络活学、实践深学等多形式、分层次、全覆盖的理论学习活动,教育引导学生在深学细照笃行中提高理论素养、坚定理想信念。四是发挥全市大中小学思想政治教育一体化建设牵头单位作用。主动加强与哈尔滨市内中小学校对接,开展理论学习、教学研讨、学术研究、教学观摩、集体备课等活动,当好联结全市各学段思政教育工作的桥梁纽带。学校7名教师荣获2024年全市大中小学最美思政工作者、2名教师荣获最美思政课教师,在全市大中小学思政微课评选中获一等奖2项、二等奖1项。

全市大中小学思想政治教育一体化共同体建设工作推进会在我校召开

优化课程育人,提升思政教育覆盖广度

学校牢牢把握课堂育人主渠道、教书育人主阵地,构建完善课程育人体系。一是深化思政课改革创新。深入开展思政课创新创优行动,构建“1+N+1”习近平新时代中国特色社会主义思想课程群,坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进,打造“红色哈尔滨”思政课品牌。打造特色思政课实践教学模式,建立“智慧思政”实践教学基地,《思想政治理论课实践教学》获批国家一流课程。校领导发挥表率作用,带头讲授思政课、带头推进思政课建设、带头联系思政课教师。二是推进课程思政建设。成立学校课程思政教学研究中心,出台“全面推进课程思政建设实施方案”“课程思政建设工作考核评价标准”,构建“一中心·三层级·多维度”的课程思政建设体系。选拔课程思政指导员,把思政元素融入专业课程教学各环节中,推动课程思政与思政课程同向同行。学校培育校级课程思政示范项目和教学团队115个,获批全省高校课程思政示范项目和教学团队11个、课程思政优秀教学案例7个。三是坚持将德育贯穿于智育、体育、美育、劳动教育全过程。深化“课堂革命”,创新教学手段,打造“必修课+体育俱乐部模式+阳光体育活动”和“教训赛创”课内外一体化体育教学课程体系,丰富美育通识课门类,实施“党建+红色文化”“耕耘青春”劳动育人品牌工程,着力培养学生健康的审美情趣、乐观的生活态度和良好的身体素质。原创舞蹈《乌苏里·鱼悦》作为省内唯一作品,入选“繁花竞放”2024年全国民族民间舞蹈创作作品汇演。各体育运动队获国际比赛冠军2项、国家级比赛冠军8项、省市级比赛冠军50余项。

学校劳动教育实践基地耕梦园开耕仪式

优化实践育人,拓展思政教育内涵深度

学校加强整合校内资源、行业资源、社会资源,贯通实践课程、科创实践、社会实践,使学生在参加丰富多彩的实践活动中受教育、长才干、作贡献。一是打造“第二课堂”育人阵地。建立“五位一体”的“第二课堂”育人体系,实施“第二课堂”成绩单制度,推进实施“丁香青年培养计划”。成立了大学生合唱团、大学生舞蹈团等76个学生社团,打造了“丁香青年讲堂”“图说辉煌”等“第二课堂”品牌活动,校团委获评全省“五四红旗团委”。二是推进科创育人。学校年均设立60项校级大学生科技创新项目,将思想价值引领贯穿选题设计、科研立项、项目研究、成果运用全过程,引导学生涵养科学精神,鼓励学生创新创造。200余项大学生创新创业项目获省级立项,学生在“互联网+”大赛中多次获得国家级铜奖和省级金奖。物理“大思政课”实践教学基地获批全省首批科学精神专题实践教学基地。三是完善社会实践育人体系。依托“三下乡”“返家乡”等社会实践平台,建立校院两级志愿服务体系,引导学生积极参加社会公益服务。学生志愿者累计开展志愿服务5000余人次、7万余小时。学校获评全省暑期“三下乡”社会实践活动优秀单位。青年学生积极参与亚冬会志愿服务工作,4000余名学生参加亚冬会申办成功庆祝仪式和倒计时100天、50天活动,351名学生担任火炬传递点位员、开闭幕式引导员、旗手、舞蹈演员、仪式礼仪和赛时文化宣传志愿者,涌现出以开幕式中国代表团引导员邹美慧同学为代表的一批优秀志愿者。四是强化就业育人。依托国家、全省、学校三级就业信息服务平台和专业化就业指导教师团队,构建以学校为主导、院系为主体、全员参与、保障有力的“就业思政”工作体系,举办“职业生涯体验周”“就业体验周”等活动,帮助学生正确树立职业目标,引导更多学生扎根基层、服务社会、锤炼本领。学校毕业生去向落实率和留省就业率均位于全省高校前列,获批教育部就业育人项目33项,在全省大学生职业规划大赛总决赛中获金奖1项、银奖2项、铜奖3项。信息工程学院毕业生刘彦阳获得全国高校毕业生基层就业卓越奖。

亚冬会开幕式中国代表团引导员邹美慧

优化文化育人,增加思政教育情感温度

学校坚持以文化人、以文育人,以高质量的校园文化引领学生树立正确的文化观,增强文化自信。一是加强校园文化建设。制定《校园文化建设管理办法》,组织开展形式丰富的校园文化活动,努力营造和谐向上的校园文化氛围。连续举办24届大学生科技文化艺术节,爱国诗词朗诵、校园戏剧演出等特色文化活动深受学生喜爱。作为教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点高校,学校以学生生活场域为主搭建育人阵地,建设“思政园地”文化墙、思政长廊300余平方米,“一站式”学生社区文化蓬勃发展。二是强化网络育人。建设“易班”网络思政平台,持续提升网络思政科学化水平,累计发送推文1万余篇、学生浏览量达40万人次,荣获全国优秀易班共建高校。三是运用红色资源育人。学校黑龙江优秀精神文创展览馆收藏以弘扬龙江优秀精神为主题的各类艺术文创作品800件(套),利用艺术作品的感染力开展“沉浸式”爱国主义教育,筑牢青年学生红色信仰,获批“黑龙江省社会科学普及基地”。学校深入挖掘省市丰富厚重的东北抗联红色历史文化,加快抗联文化与红色育人研究学术交流基地建设,教育引导学生赓续红色血脉,传承革命精神。四是深入开展铸牢中华民族共同体意识教育。以学校黑龙江省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地为依托,积极开展铸牢中华民族共同体意识知识竞赛、民族团结进步专题展览、主题参观研学等活动,引导学生牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。

学校开展丰富多彩的文化育人活动

优化队伍建设,增强思政教育保障力度

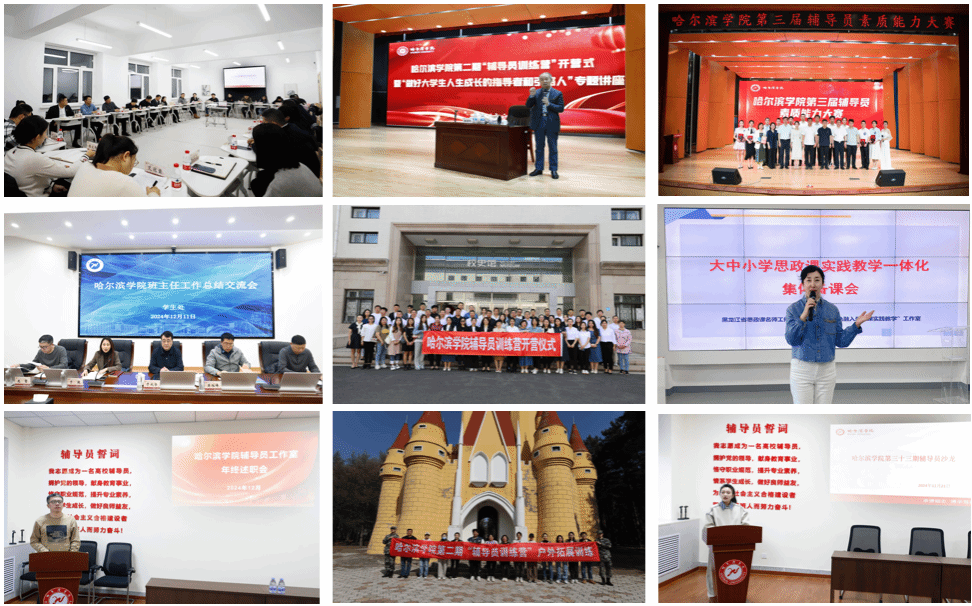

学校不断完善选聘机制、优化培养模式、建好平台载体,努力打造一支既政治坚定、业务精通,又纪律严明、作风优良的思政教育工作队伍。一是加强思政课教师队伍建设。按照习近平总书记提出的“六要”标准,组织开展“手拉手”备课、教学竞赛、成长沙龙、进修培训等,夯实思政课教师理论功底、丰富实践经验,持续提升思政课教师教育教学能力。学校思政课教师获省级教师教学竞赛奖励9项,在全省高校思想政治理论课“精彩系列”教学成果评选中获奖23项。安慧玉教授获评全国优秀教师、省级教学名师、市级“有突出贡献中青年专家”,获批省级思政课名师工作室项目。二是加强辅导员队伍建设。建立辅导员训练营营训制度,实施辅导员培训培养计划,开展辅导员沙龙、辅导员素质能力大赛等活动,设立辅导员思政工作专项课题,建立“初心”“思学”“诚信”“丁香心语”“行知”5个辅导员工作室,深化辅导员能力提升。3人获全省辅导员年度人物、2人获全省辅导员年度人物提名,1人获全省最美辅导员提名,7人获“哈尔滨市最美辅导员”荣誉称号。实施辅导员职务职级双线晋升制度,制定专职辅导员专业技术职务评定办法,2名辅导员已评定为副教授。三是加强班主任队伍建设。制定《班主任队伍建设实施办法(试行)》,选聘专业教师、党政干部等209人担任班主任。班主任进班级、进宿舍、进食堂,为学生提供思想解惑、心理解压、学习解困等个性化、精准化辅导,努力为学生成长成才保驾护航。

学校深耕思政教育工作队伍建设

编辑:李晓欢 审核:朱明